La muerte de Melquíades Álvarez

Los milicianos comandados por el anarquista Sandoval juzgaron sumariamente y mataron a presos políticos en la cárcel Modelo de Madrid: cayeron exministros republicanos, monárquicos, falangistas y militares

Cuenta Cipriano Rivas Cherif, en su Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, que la mañana del 24 de agosto de 1936, cuando entró en el despacho del presidente de la República, le encontró “desencajado”. Al requerirle por su estado de ánimo, Azaña replicó: “¿Cómo quieres que esté?... Han asesinado a Melquíades”.

Horror, desesperación, abatimiento, vergüenza, repugnancia. Esta es la cadencia de sensaciones que el propio Azaña consignó meses después al recrear de memoria su estado de ánimo cuando supo que un grupo de milicianos había matado a Melquíades Álvarez en la cárcel Modelo de Madrid.

Azaña sintió horror: presidía la República y la Rep´ublica no supo garantizar la vida de presos que custodiaba

Repugnancia acompañada de “veleidades de dimisión” que no llegó a cumplir. No es de extrañar aquel impulso por renunciar al cargo. No en vano, Azaña presidía la República y la República no había sabido garantizar la vida de una treintena de presos bajo su custodia: militares, profesionales liberales y políticos de un amplio abanico ideológico que se extendía desde el centro republicano hasta la Falange.

Azaña conocía a varios de los fusilados. Pero su relación con Melquíades Álvarez era más estrecha, pues al igual que otros republicanos de las primeras décadas del siglo, había iniciado su carrera política bajo su amparo.

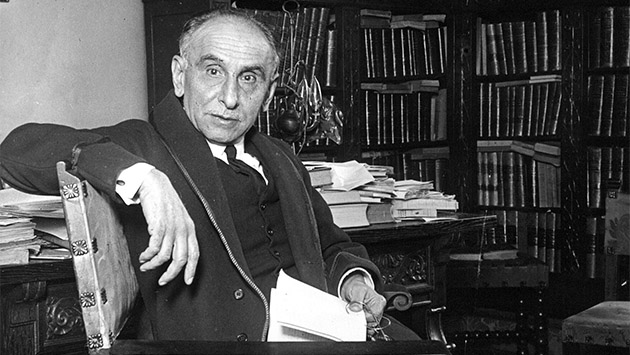

Vida de Melquíades Álvarez

Melquíades Álvarez fue un referente para el republicanismo español del primer tercio del pasado siglo. Nacido en Gijón, en 1864, dio sus primeros pasos en la política nacional junto al expresidente de la I República Nicolás Salmerón y en 1912 fundó su propio grupo: el Partido Reformista, una fuerza republicana que defendía la accidentalidad de las formas de gobierno y no rehusaba cooperar con la monarquía si esta se democratizaba.

En aquellos años los reformistas enarbolaron un programa político renovador que atrajo a intelectuales señeros de la talla de Benito Pérez Galdós o Gumersindo de Azcárate, pero sobre todo a jóvenes inquietos que después transitarían por diferentes derroteros, como José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos o Américo Castro. O Manuel Azaña, que fue candidato al Congreso por las filas reformistas en 1918 y 1923, aunque no logró escaño.

Al comenzar los años 20 el Partido Reformista trató de ampliar la base política de la monarquía por la izquierda y en 1923 fue a las urnas unido al Partido Liberal. La defensa de la plena libertad de culto era la principal aportación de los reformistas al programa conjunto. Victoriosa la coalición, Melquíades presidió el Congreso de los Diputados hasta que el general Primo de Rivera derribó de un golpe las instituciones parlamentarias en septiembre de aquel mismo año.

Demócrata convencido, al caer el dictador en 1930 defendió junto a otros políticos conocidos como “constitucionalistas” que una Asamblea Constituyente decidiera entre monarquía o república. Empeño innecesario, pues la monarquía cayó con la fuga del rey tras las elecciones municipales en abril de 1931.

Álvarez fue electo diputado en 1931 dentro de la candidatura de apoyo a la República por Madrid, promovida por Luis Montiel, director de Ahora. Poco después fundó el Partido Republicano Liberal Demócrata. Si durante la monarquía el tribuno se situó a la izquierda del espectro político, el cambio radical del país lo desplazó al centroderecha de la República.

En octubre de 1934 las organizaciones obreras protagonizaron una insurrección armada contra el gobierno de Lerroux, después de que acordara otorgar varias carteras a la CEDA, el partido de la derecha católica, que contaba con mayor número de diputados en Las Cortes. Los liberales demócratas respaldaron al gobierno cuando reprimió la rebelión. En adelante, los protagonistas de la insurrección percibirían a quienes gobernaron entonces como enemigos de clase, sin distinción de matices políticos.

El golpe de Estado del 18 de julio sorprendió a Melquíades en Madrid. Mediado agosto, la Dirección General de Seguridad ordenó su detención y traslado a la cárcel Modelo, quizás para impedir que fuera asesinado por los milicianos que perseguían, al margen de la justicia estatal, a quienes estimaban genéricamente como enemigos de la República. Allí permanecía aún, junto a un millar de presos políticos, el 22 de agosto de 1936.

El verano revolucionario de 1936

La sublevación militar de julio de 1936 provocó el estallido de una revolución social en territorio republicano. El mismo 18 los militantes de sindicatos y partidos obreros salieron a la calle exigiendo armas para derrotar al enemigo. Al día siguiente, José Giral, presidente del Consejo de Ministros, cedió a la presión.

Pero al repartir armas, el Estado perdió el monopolio de la violencia. Tribunales y comités revolucionarios, dirigidos por milicianos, establecieron su propio régimen de justicia al margen de las instituciones y detuvieron, torturaron o ejecutaron sumariamente a quienes consideraban como fascistas o cómplices del enemigo, etiquetas imprecisas que incluían a un amplio espectro de ciudadanos: propietarios, empresarios, funcionarios, profesionales liberales, eclesiásticos y políticos del centro o la derecha. Al tiempo, se incautaron de sus bienes o los destruyeron.

Desbordadas por la rebelión militar y la revolución obrera, temerosas del probable hervidero de enemigos emboscados conspirando contra la República e incapaces al tiempo de contener a las milicias, las autoridades republicanas trataron de embridarlas en el aparato estatal. Así, el general Pozas, ministro de la Gobernación, creó en Madrid el Comité Provincial de Investigación Pública, comandado por el director general de Seguridad, cuyas fuerzas de choque estaban constituidas por milicianos. Pero Pozas no solo fue incapaz de frenar la acción de estos comités de salud pública, además, con esta medida implicó al Estado en la lógica de la justicia popular.

Mediado agosto, conforme los franquistas avanzaban hacia Madrid y llegaban noticias sobre las masacres que acometía el general Yagüe en Extremadura, circuló por la ciudad el rumor de que los presos políticos de la cárcel Modelo pretendían fugarse. El 22 de agosto, el Comité Provincial de Investigación Pública remitió una inspección a la prisión, comandada por el miliciano anarquista Felipe Sandoval.

El caos acompañó su entrada en la prisión: no se sabe la razón con certeza, pero se desató un incendio en el edificio. A rebufo, los presos comunes se amotinaron; en medio del caos, los milicianos ametrallaron a los presos políticos y mataron a seis en el acto. Las descargas atrajeron a una multitud airada que rodeó la cárcel, convencida de que los “fascistas” intentaban fugarse, y numerosos guardias, asustados ante la barahúnda, huyeron en desbandada.

Cuando la autoridad se hizo añicos, la brigada de Sandoval se enseñoreó del edificio. Y en el acto, pretextando el riesgo de fuga en medio del caos, organizó un tribunal popular que empezó a juzgar sumariamente a los presos políticos, con el fin de eliminar sobre la marcha a los más relevantes. Los milicianos mataron en el acto a quienes fueron declarados culpables.

Cayó más de una veintena, entre ellos Melquíades Álvarez, acompañado de otros destacados liberales como los exministros republicanos Ramón Álvarez-Valdés y Manuel Rico Avello, de falangistas como el aviador Julio Ruiz de Alda, de monárquicos como el conde de Santa Engracia y de varios militares.

El director general de Seguridad y el ministro de la Gobernación, en estado de shock, no supieron, o no pudieron, plantar cara a los milicianos. Impotencia ante la justicia revolucionaria que también revelan la desolación de Azaña o las lágrimas derramadas en aquellas horas por el presidente del Consejo de Ministros, José Giral, o el titular de Exteriores, Augusto Barcia.

Noqueado, el gobierno no reaccionó hasta que Reino Unido amenazó con retirar a su embajador si proseguía la masacre. Tras la protesta diplomática, un grupo de guardias de asalto, auxiliado por milicianos socialistas que habían permanecido en los alrededores, expectantes pero inactivos, expulsó de la prisión a los hombres de Sandoval.

No sería la última matanza de presos políticos. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras Franco parecía a punto de tomar la capital y el gobierno republicano partía hacia Valencia, entre 2.000 y 2.500 fueron sacados de las cárceles madrileñas, trasladados a la vega del Jarama y fusilados cerca de Paracuellos por milicianos, en su mayoría anarquistas y comunistas, que contaban con la anuencia de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.

Una sola república y varios proyectos incompatibles

Melquíades Álvarez, republicano histórico, fue asesinado por quienes defendían la República en las trincheras. Su muerte —y otras como la suya que la precedieron o sucedieron— hizo que muchos republicanos moderados, del centro o la derecha, espantados por la revolución en ciernes, abandonaran la causa republicana. Algunos optaron durante la contienda por el bando franquista, que enarbolaba la bandera del orden social, aunque nunca llegaran a identificarse con la dictadura instituida por Franco.

No faltaron tampoco quienes, como Manuel Chaves Nogales, sin renegar de su condición antifascista, abandonaron el país en los primeros meses de la contienda, persuadidos de que la República “democrática y parlamentaria” había sucumbido. Un exilio que emparenta con las “veleidades de dimisión” que Azaña expresó en agosto de 1936 y que manifestaría varias veces en los siguientes años.

Por supuesto, fueron más los republicanos que siguieron fieles a la República, convencidos de que arrostrara los problemas que arrostrara siempre sería preferible al régimen militar autoritario, híbrido de fascismo y tradicionalismo rancio, que avanzaba desde el otro lado de la trinchera.

La amargura y la tentación escapista eran comprensibles, pues lo cierto es que la República en guerra fue una amalgama sin fraguar, una suerte de coalición negativa: la unión circunstancial de partidos y organizaciones sociales que luchaban —no siempre juntos— contra un enemigo común, pero cuyos proyectos políticos eran del todo incompatibles.

Nada tenía que ver, ni en la forma ni en el fondo, la República “democrática y parlamentaria” que ambicionaban Chaves Nogales y la mayoría de los republicanos históricos o el ala más política del partido socialista con el mundo sin Estado, ni amos, ni patronos que anhelaban los anarquistas. Utopía que, en la vorágine revolucionaria, incontables militantes creyeron posible y, prestos a construirla, abolieron en sus municipios la propiedad y el dinero, a la par que apiolaban a los enemigos de clase y colectivizaban sus bienes.

Tampoco guardaba relación alguna con los anteriores el sindicalismo socialista más radicalizado, cuyo compromiso con los regímenes burgueses había sido hasta la fecha accidental, pues fijaba la vista en la conquista del poder político por la clase obrera, un horizonte que siempre se había antojado lejano, pero que la revolución en ciernes parecía poner al alcance de la mano. Y extraño a todos ellos era el disciplinado Partido Comunista, muy dependiente en aquellos años de las estrategias marcadas por la URSS y en las antípodas del colectivismo anarquista o del parlamentarismo liberal.

Crisis de la democracia y violencia antiparlamentaria

Aquella democracia parlamentaria que defendía Chaves Nogales era ajena tanto para buena parte de los revolucionarios que salieron armados a la calle en el verano de 1936 como para los militares, los falangistas, los tradicionalistas y los monárquicos autoritarios que disparaban desde el otro lado del frente.

184 diputados, electos entre 1931 y 1936, fueron asesinados en la guerra y los primeros años de la posguerra

Melquíades Álvarez fue uno más de los 184 diputados electos entre 1931 y 1936 asesinados durante la guerra o los primeros años de la posguerra, cifra que ha consignado recientemente Octavio Ruiz Manjón en la revista Historia y Política. Un 18% del total: casi una quinta parte. El número no incluye a los fallecidos por causas naturales ni en acciones bélicas: solo a las víctimas de paseos, juicios sumarios y escaramuzas de grupos paramilitares en la retaguardia. De estos 184; 77 sucumbieron en zona republicana y 107 fueron muertos por los franquistas: 73 durante la guerra y 34 en la salvaje posguerra.

En 1931 el historiador liberal británico Ramsay Muir dio cuenta de una paradoja: aunque las potencias democráticas hubieran vencido en la Gran Guerra, escribió, la democracia se hallaba en retroceso en Europa desde entonces y era palmario “el vehemente repudio de todo el sistema y de las ideas de libertad sobre las que se asienta”.

La muerte de Melquíades Álvarez, el asesinato masivo de diputados durante la Guerra Civil y su larga prolongación en la posguerra se encuadran en ese entorno global de crisis del parlamentarismo y la democracia.