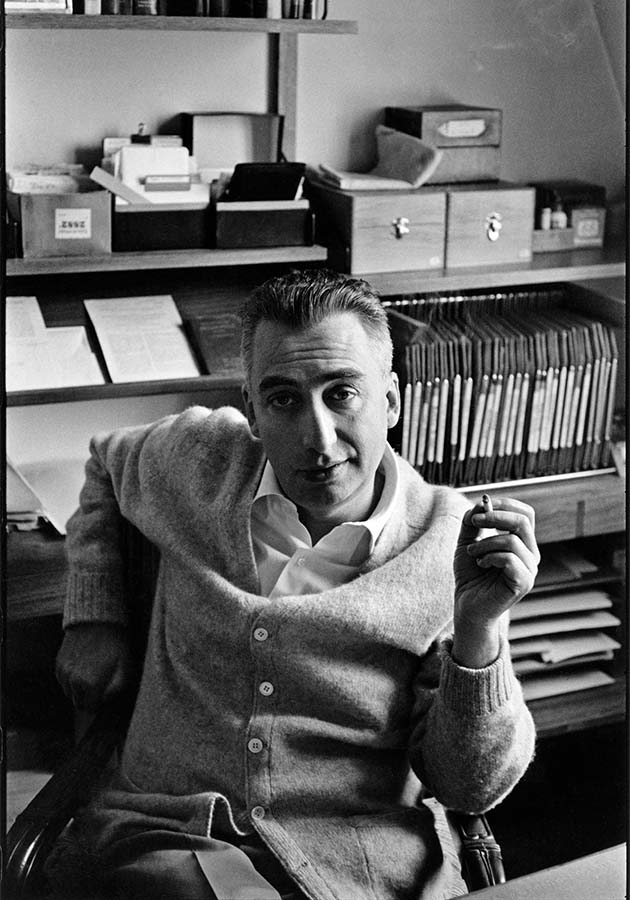

La sospecha de impostura es inseparable de la trayectoria de Roland Barthes (1915-1980), le acecha en todos los recodos de su carrera, cada vez que cambia de registro y se desliza al interior de un nuevo sistema teórico con la agilidad de un cazador furtivo. Está ahí desde los comienzos: todas sus

Mitologías (1957) están destinadas a mostrar que, en la sociedad de los medios de comunicación de masas, nuestros ídolos están desnudos. Tras la publicación de

Sobre Racine (1963), el espectro de la impostura cayó esta vez sobre su propio trabajo: Raymond Picard, a quien el epíteto “profesor de la Sorbona” ya nunca abandonará, firmó el panfleto

Nueva crítica o nueva impostura (1965), con el que dividió en dos a la opinión pública. Por un lado, la crítica vanguardista y los estudiantes; por el otro, la vieja guardia del saber disciplinario y la prensa. “¿Hay que quemar a Roland Barthes?”, podrá leerse en la faja de su siguiente libro,

Crítica y verdad (1966).

En los aledaños de mayo del 68, arrastrado por las “fuerzas excéntricas de la modernidad” que se concentraron en torno a la revista

Tel quel, desertó de la “causa de la teoría” para entregarse a lo que Tzvetan Todorov denominaría un “humanismo estrafalario”, en abierta contradicción con los presupuestos de la semiología estructural que había enarbolado apenas un año antes en

El sistema de la moda (1967). Al final de su carrera, cuando, por invitación de Michel Foucault, fundó la cátedra de Semiología Literaria en el

Collège de France, Barthes había escarmentado de la vanidad y los excesos de la teoría y se había dado cuenta de que la única verdad del texto literario residía en su sensualidad. El mito del último Barthes, sostenido en la lectura que Susan Sontag hizo de su obra, es también la última recurrencia del espectro de la impostura que empaña su recepción, todavía hoy, de un halo de decadentismo.

En 1977, ante un círculo de amigos cercanos en el castillo de Cérisy-la-Salle, Roland Barthes confesó sentirse como una patata frita (“une frite”). “Todos los lenguajes son

Al final de su carrera, Barthes había escarmentado de la vanidad y los excesos de la teoría

microsistemas de ebullición, freidoras —continuaba—. Para ser inmortal, el Tao recomendaba una Abstinencia de los Cereales. Yo anhelo, suspiro por una Abstinencia de las Imágenes, puesto que toda Imagen es dañina. Cada vez que alguien me impone una imagen, me siento en un estado de impostura.” Barthes cultivó una imagen proteica, marcada por el desplazamiento constante y la intermitencia, por el odio a los estereotipos y las falsas evidencias. Como Baudelaire, reivindicó que en la extensa lista de derechos del hombre dos puntos habían sido olvidados: el derecho a ser contradictorio y el derecho a irse. Su trayectoria fue una sucesión de infidelidades, de traiciones a las causas y consignas de escuelas y movimientos que siempre sacrificó en aras de la que fue su única obsesión, su amor lacerante: la literatura.

Contra la idiotez

“Si por no sé qué exceso de socialismo o de barbarie todas nuestras disciplinas tuvieran que ser expulsadas excepto una sola, es la disciplina literaria la que merecería ser salvada, dado que todas las ciencias están presentes en el monumento literario.” Aquello que Barthes entendía por literatura no estaba restringido a una serie de obras, ni siquiera a un sector comercial o de enseñanza, sino que consistía en una declinación utópica del lenguaje que desbarataba su arrogancia asertiva —el “fascismo de la lengua”— y con ella el gregarismo de la expresión, el estereotipo, la indiferencia y todo cuanto cayera del lado autoritario de la palabra. Si en la encrucijada de toda su obra se encuentra la literatura es porque en ella veía un tipo de escritura que desbordaba las fronteras disciplinarias que dividían el pensamiento en campos especializados y desfondaba las jerarquías que discriminaban entre un habla legítima y otra ilegítima.

En un siglo en el que los ataques a la literatura se multiplicaron desde dentro y desde fuera de su perímetro, Barthes ubicó en el centro de su empresa una búsqueda obstinada por la sutileza. “Somos científicos por falta de sutileza”, escribía en

Roland Barthes por Roland Barthes (1975), y más tarde, en su último seminario,

La preparación de la novela (1978-80), situó como horizonte de toda su trayectoria la custodia del matiz que, a sus ojos, constituía una lengua autónoma en peligro de extinción, asediada por la banalidad a la que la sociedad de medios condenaba cualquier diferencia. La literatura fue para él “un códice de matices”, un tesoro de sutileza, el último bastión ante el avance de la idiotez, la bestia negra flaubertiana que veía extenderse por todo su siglo.

Los impostores

Demasiado literario para los filósofos, demasiado filósofo para los literatos, Roland Barthes se encuentra hoy en la línea de fuego cruzado entre los garantes del saber académico que sospechan de su diletantismo teórico y aquellos que le reprochan haberse tomado por escritor. El fantasma de la impostura sigue planeando sobre su obra y es posible que, mientras así sea, la pertinencia de sus libros esté fuera de cuestión, dado que aquello que se le recrimina es precisamente el fondo irreductible de su escritura.

Impostor, Roland Barthes lo fue y a conciencia. Practicó metódicamente el “robo del lenguaje” “como en otro tiempo se robaban panes” y utilizó los conceptos científicos de su

La literatura fue para Barthes un tesoro de sutileza, el último bastión ante el avance de la idiotez

tiempo como si se tratara de alegorías o imágenes metafóricas. “Como nosotros, los ‘literatos’, carecemos del formalismo soberano de las matemáticas, necesitamos emplear el máximo de metáforas posible”, sostenía, aunque su ciencia no aspiraba a la validez de todos los casos posibles sino a la singularidad del caso concreto. “¿Por qué no podríamos formular una ciencia nueva para cada objeto? ¿Una

mathesis singularis (y ya no

universalis)?”, se preguntaba en su último libro,

La cámara lúcida (1980).

Semanas antes de su muerte, en “Nunca se logra hablar de lo que se ama”, texto que se publicaría póstumamente, Barthes imaginó que podía cambiar todavía una última vez de vida. En la estación de tren de Milán fantaseaba con la posibilidad de equivocarse de destino, “viajar toda la noche y encontrarse a la mañana siguiente en la luz, en la dulzura de una ciudad extrema”. Ese sueño le llevó a reflexionar sobre por qué, durante su juventud, Stendhal nunca logró hablar de Italia como lo haría en las primeras páginas de la

Cartuja de Parma: “Cuando era joven, en la época de Roma, Nápoles, Florencia, Stendhal podía escribir: ‘Cuando miento, me aburro’; no sabía todavía que existía una mentira, la mentira novelesca, que sería al mismo tiempo el rodeo de la verdad y la expresión al fin triunfante de su pasión italiana”.

La literatura, ese “engaño redentor”, es un cruce de caminos en el que se encuentran todos los discursos. Mientras las acusaciones de impostura traten de intimidar a los lectores de la obra de Barthes, esta seguirá viva, porque la impostura no es otra cosa que la huella literaria, resistente, irreductible que dejó en sus textos y que inyecta una dosis de inestabilidad en su pensamiento. Es posible que un buen indicador del rastro que ha dejado Roland Barthes pueda descubrirse en aquellos sobre los que, desde ayer, hoy y siempre, se cierne la sospecha de impostores.