El progreso que llega con la máquina

Los avances tecnológicos han seducido a filósofos e ilustrados y han despertado tanto suspicacias como entusiasmo desmedido

Desde hace más de 200 años, los humanos nos hemos ido acostumbrando a vivir rodeados de máquinas. Por supuesto, estas existían antes —las ruedas, los barcos y los molinos se conocen desde hace milenios—, pero el proceso se aceleró enormemente con la revolución industrial, entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. A partir de entonces, máquinas más complejas, imbuidas de los cada vez mayores conocimientos científicos, proliferaron y fueron incorporándose a casi todas las actividades humanas. Primero fueron motores de vapor que se utilizaron en la minería y para fabricar pequeñas mercancías de consumo como botones o broches. Más tarde se aplicaron al transporte, y el ferrocarril se expandió auna asombrosa velocidad; en paralelo al ferrocarril, lo hizo el telégrafo. No mucho después se desarrollaron la ingeniería eléctrica, el motor de explosión interna que permitió la invención del automóvil, la radio y el teléfono, los aviones de uso militar y comercial, la televisión, los ordenadores e internet.

Es una historia bien conocida. De hecho, es una historia que, íntimamente ligada a la de los vaivenes políticos, es nuestra historia. Nuestra concepción del progreso, del bienestar y de la inventiva se debe en gran medida a la aparición de nuevas tecnologías que nos han ido permitiendo comunicarnos con lugares lejanos, hacer más cómoda nuestra vida o prolongar los años que vivimos. Pero la tecnología, vieja o nueva, ocupa un lugar tan grande en nuestra cotidianidad que muchas veces, simplemente, nos olvidamos de que está ahí. No pensamos en ella cuando encendemos la luz, tiramos de la cadena del váter o ponemos en marcha la cafetera —por mencionar solo cosas que la mayoría hacemos en los primeros minutos después de despertarnos cada día—, pero todo ello, y casi todo lo que hacemos después, es posible solo gracias a tecnologías muy sofisticadas, algunas relativamente baratas y que al menos la parte más afortunada del mundo da por sentadas, casi como un hecho natural. La tecnología de la que disponemos define, de una manera que en ocasiones puede resultar inquietante, las cosas que hacemos y cómo las hacemos.

Un asunto ideológico

Los ilustrados y los científicos piensan que la ciencia y sus aplicaciones mejoran la experiencia humana

Desde la revolución industrial, muchos escritores, filósofos y políticos se han preguntado por este hecho: ¿qué le hace la tecnología a nuestras vidas? Los ilustrados, los científicos y los inventores han tendido a pensar que la ciencia y la tecnología son herramientas que mejoran la experiencia humana en general: no solo hacen más cómodas las pequeñas rutinas de nuestra vida o aumentan nuestra productividad, sino que en muchos casos nos permiten estrechar lazos con gentes y culturas que nunca habríamos podido conocer de no ser por ellas y, al conectarnos así con los demás, son herramientas de paz y entendimiento. Esto es, al menos en parte, indiscutiblemente cierto. En los lugares en los que las tecnologías —sean de la comunicación, del transporte o de la medicina— son más baratas y accesibles, las vidas suelen ser más largas, cómodas y también, en muchos casos, democráticas.

Sin embargo, en estos dos últimos siglos la omnipresencia de la tecnología, de las máquinas, ha despertado mucho escepticismo e incluso temor. Muy poco después de la revolución industrial, un buen número de escritores y filósofos mostraron ya su recelo ante lo que les parecía una deshumanización de la experiencia humana. Las máquinas llenaban las ciudades de hollín, destrozaban los paisajes rurales y acababan con actividades viejas y nobles. Puede que mejoraran aspectos concretos de la vida y aumentaran la disponibilidad de utensilios, pero a partir de cierto grado de desarrollo, decían, la tecnología destruía la belleza y la conexión necesaria de los seres humanos con la naturaleza. El hombre estaba siendo engullido por la máquina.

La crítica a la tecnología se ha debilitado ante el entusiasmo por lo que ofrece internet

Esta ambivalencia ante la tecnología persiste hoy, y lo hace de una manera menos novedosa de lo que creemos. Es probable que en la actualidad la crítica a la tecnología se haya debilitado ante el entusiasmo general por lo que nos ofrece internet, sus redes sociales y la posibilidad de acceder a conversaciones e información casi desde cualquier lugar gracias a los nuevos móviles y las tabletas, por no hablar de las máquinas que pueden eliminar las células cancerígenas en nuestro cuerpo o producir ropa barata. Pero, en esencia, nuestras dudas son las mismas: ¿no estarán las tecnologías sustituyendo el contacto y la comunicación cara a cara con los demás?, ¿no estamos asumiendo excesivos riesgos al sustituir la relación con la naturaleza y las técnicas más simples por artilugios que la mayoría de nosotros, a pesar de nuestra adicción a ellos, no entendemos? Aunque la tecnología nos mejore la vida, ¿no corremos el riesgo de darle un poder que más adelante no sabremos cómo controlar?

Todas estas preguntas son tan pertinentes hoy como cuando se las hicieron otros ante la aparición de las fábricas, los trenes o los teléfonos. Y, en ese sentido, es importante que comprendamos que nuestras dudas o nuestro entusiasmo con respecto a la tecnología actual —sea esta la mensajería instantánea, Facebook o Twitter— no son una novedad de la generación presente: han estado ahí desde hace al menos 200 años, o quizá siempre. La sensación de que nuevos avances tecnológicos pueden salvarnos o condenarnos, como individuos y sociedad, ha sido una constante en la experiencia humana. Como lo ha sido la lucha entre los partidarios de apostar por la innovación y el cambio y los que se han enfrentado a ellos por su recelo a sustituir lo rudimentario pero conocido por lo desconocido y amenazador. En este sentido, la historia de la tecnología no es ni mucho menos un asunto estrictamente tecnológico, sino también un asunto de ideas: las de las culturas en las que ese desarrollo tiene lugar y sus nociones políticas, religiosas o sociales.

Nuestra sociedad parece tenerlo todo para que la tecnología florezca. La resistencia a la tecnología es hoy pequeña, y aunque siguen proliferando grupos contrarios a ella —como quienes creen que el wifi o las antenas celulares provocan tumores o problemas nerviosos, quienes rechazan las vacunas o los partidarios de un decrecimiento económico que pase por el abandono de ciertas tecnologías de la producción—, tanto las élites como las masas parecen encantadas con las innovaciones tecnológicas de nuestro tiempo. Grandes líderes del cambio tecnológico —como Bill Gates, Steve Jobs o Jeff Bezos— se han convertido en referentes empresariales e intelectuales, ejemplos de cómo mentes abiertas a la creatividad tecnológica pueden mejorar nuestras vidas. Una vez más, esto no es una novedad, y en el pasado hombres de ciencia y tecnología como Thomas Edison, Henry Ford o Nikola Tesla alcanzaron una gran fama como modelos de iniciativa e ingenio capaces de transformar las sociedades. Pero hoy el prestigio de la tecnología y quienes innovan en ella es, si cabe, mayor. Los sindicatos, que a lo largo de la modernidad advirtieron con miedo —y con razón— de que la tecnología podía hacer perder muchos puestos de trabajo, no osan hoy señalarla como su enemigo, aunque tal vez siga siéndolo. Muchos pueden seguir sintiendo un orgullo militante por su negativa a estar en las redes sociales o a tener un móvil de última generación, pero no parecen sentir ninguna animosidad por otros fenómenos igualmente tecnológicos como la calefacción o el ordenador. Incluso los conservadores, tradicionalmente recelosos de cualquier innovación que pudiera poner en duda la doctrina religiosa o la autoridad jerárquica, defienden hoy la investigación tecnológica como emblema del emprendimiento y la iniciativa individual frente a la inanidad de la burocracia estatal.

Grandes expectativas

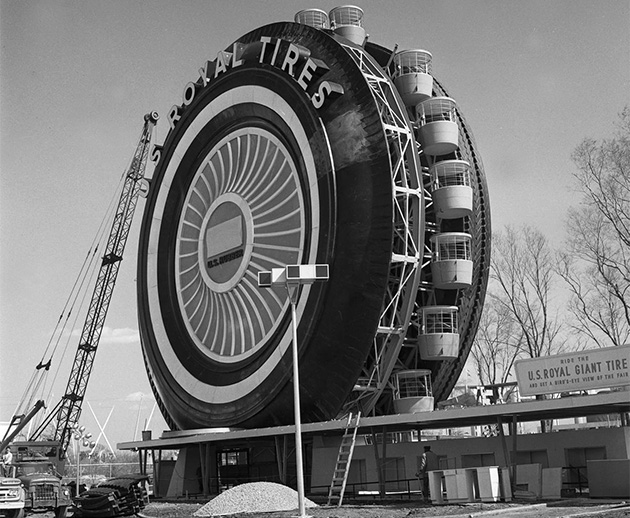

Este entusiasmo por la tecnología es en ocasiones desconcertante. No es, tampoco este, un hecho novedoso, y para darse cuenta de ello basta con ver las desmesuradas esperanzas que en el pasado se depositaron en tecnologías que hoy nos parecen intrascendentes, o puramente utilitarias, para la consecución de la felicidad, la paz o incluso la inmortalidad. Hoy, una vez más y quizá con mayor fuerza, la tecnología despierta una serie de ideas y actitudes que muchas veces se parecen más a las creencias religiosas que al escepticismo y el empirismo propios de la mente científica. No hay debate actual —sea sobre cuestiones económicas, de salud o políticas— en el que la tecnología no aparezca como una puerta abierta a algo parecido a la salvación. Las redes sociales, se cree, pueden devolverle a una democracia devaluada la verdadera deliberación, el intercambio de ideas entre iguales que posibilite una forma de organización realmente justa. Energías limpias, se dice, pueden permitirnos seguir sosteniendo la actividad y las necesidades de cada vez más millones de humanos al mismo tiempo que nos reconcilian con la naturaleza y nos permiten dejar de morder su mano, que es en última instancia la que nos alimenta. Híbridos de humano y máquina —mediante el injerto de microchips, el diseño genético o la ampliación técnica de las capacidades del cerebro— pueden, se promete, acabar con nuestra mala salud, nuestra mortalidad o nuestras limitaciones cognitivas.

Sería absurdo ridiculizar estas esperanzas porque, de hecho, algunas, aunque parcialmente, se están materializando. Tampoco sería muy sensato depositar demasiadas expectativas en ellas. Los periódicos, los libros y las películas llevan décadas anunciando profecías tecnológicas que auguran un futuro en el que las máquinas tienen funciones que parecen inevitables y oraculares, pero si se echa la vista atrás, se observa que la mayor parte de las previsiones que se han hecho en ese sentido en el pasado se han equivocado. Las grandes obras de ciencia ficción o los mejores artículos periodísticos que a lo largo del siglo XX trataron de imaginar la vida en el siglo XXI fallaron estrepitosamente. No se ha colonizado el espacio. Los coches no vuelan. En el hogar, los robots apenas sirven para acelerar los tiempos de un sofrito. La capacidad para prever cómo será y para qué servirá la tecnología del futuro es escasa, pero a pesar de ello se sigue dedicando a este ejercicio de predicción una inmensa cantidad de recursos, esfuerzo intelectual y esperanza política.

Las utilidades que tendrían las tecnologías inventadas han sido constantemente malinterpretadas

Pero además, como consecuencia de eso, los seres humanos hemos malinterpretado constantemente las utilidades que tendrán las tecnologías que inventamos. En contra de lo que muchas veces se piensa, la tecnología no se concibiópara solventar problemas, sino que primero se inventó y luego se decidió para qué podía utilizarse. Graham Bell nunca pensó que el fonógrafo pudiera servir para escuchar música —pensó que era un aparato adecuado para oír la voz de los muertos o aprender idiomas—, pero con ese fundacional aparato dio pie a lo que más tarde sería la industria musical y el disco de vinilo, el disco compacto, el mp3 o el streaming. Los creadores de internet pensaron que sería un mecanismo útil para que académicos y militares compartieran información y su utilización para el intercambio de fotos o vídeos solo llegó después, y de una manera inesperada. Los SMS fueron considerados una banalidad que solo por azar se incluyeron entre las prestaciones de los teléfonos móviles, pero con el tiempo fueron una importante fuente de ingresos para las grandes empresas de telecomunicación y cambiaron la forma en que nos comunicamos, aunque ahora sea por medios más sofisticados pero derivados en última instancia de esos instrascendentes SMS.

Pesimismo y esperanza

Esta mezcla de esperanzas excesivas, pesimismo exagerado, atención desmesurada a las nuevas tecnologías y falta de reconocimiento a las viejas, luchas entre partidarios de la tecnología establecida y heraldos de nuevas eras, predicciones erróneas y usos no premeditados de invenciones son la historia de nuestro tiempo.

Los humanos hemos desarrollado gran parte de nuestras ideas a partir de la relación con las máquinas

Los humanos hemos desarrollado la mayor parte de nuestras ideas —singularmente políticas pero también económicas e incluso morales— a partir de nuestra relación con las máquinas. A fin de cuentas, algunas de las ideologías dominantes aún hoy —como el liberalismo, el socialismo o el ecologismo— fueron y siguen siendo respuestas a la tecnología de cada momento y el modo en que unos y otros creen que deberían poseerse y utilizarse. O destruirse. Es muy probable que las nuevas tecnologías estén alentando hoy —un momento en el que a pesar del entusiasmo por la tecnología no se sabe si está destruyendo con sus avances muchísimos empleos de calidad que tradicionalmente pertenecían a la clase media— lo que en el futuro serán nuevas respuestas y nuevas propuestas. Sin embargo, estas, como en el pasado, estarán marcadas por las expectativas y las ilusiones que depositemos en la tecnología, y eso, a su modo, es una forma de tiranía: se imagina cómo debe ser el futuro, se ponen todas las esperanzas en que ese futuro se haga realidad, pero eso raramente ocurre. Eso no sucede solo en el caso de la tecnología —también se crean ilusiones exageradas con respecto al amor, la política o la moral—, pero la tiranía de las expectativas es evidente de una manera particular en el raro y exclusivamente humano ámbito de la tecnología: qué cosas inventamos, qué hacemos con las cosas que inventamos y qué nos hacen pensar las cosas que inventamos.